第二节 单向板肋梁楼盖设计

2.2.1 单向板肋梁楼盖结构布置

1、主梁与次梁

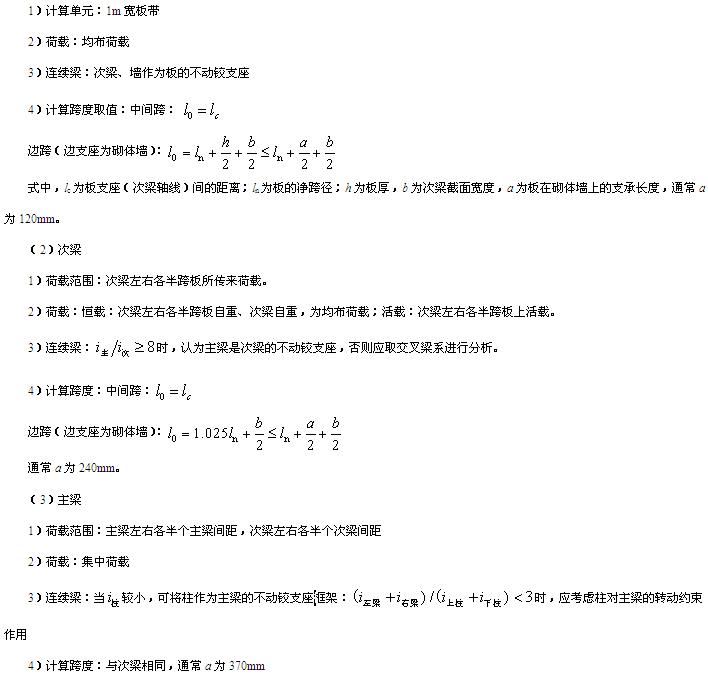

单向板肋梁楼盖由板、次梁、主梁以及竖向承重的柱或墙等构成。在楼板的两个方向都布置梁,其中一个方向的梁支承在柱上,将楼盖的荷载最终传给柱子,这类梁称为主梁;房屋楼板平面的另一个方向的梁与主梁相交,将楼盖上的荷载传给主梁,这类梁称为次梁。

2、结构布置

结构布置包括柱网、承重墙、梁和板的布置,应综合考虑建筑功能、造价及施工条件等,合理确定结构的平面布置。根据工程实践经验,常用跨度为:

单向板:(1.7~2.5)m

次 梁:(4~6)m

主 梁:(5~8)m

结构平面布置通常有下面三种布置方式:

2.2.2 单向板肋梁楼盖按弹性理论方法计算结构内力

1、计算简图

(1)板

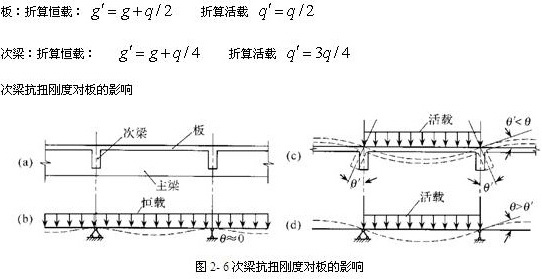

2、板和次梁的折算荷载

为了考虑次梁或主梁的抗扭刚度对内力的影响,采用增大恒载,减小活载的办法,即:

3、活载不利布置

连续梁的实际跨数 ≥ 5跨时:按5跨计算

实际跨数 < 5 跨时:按实际跨数考虑

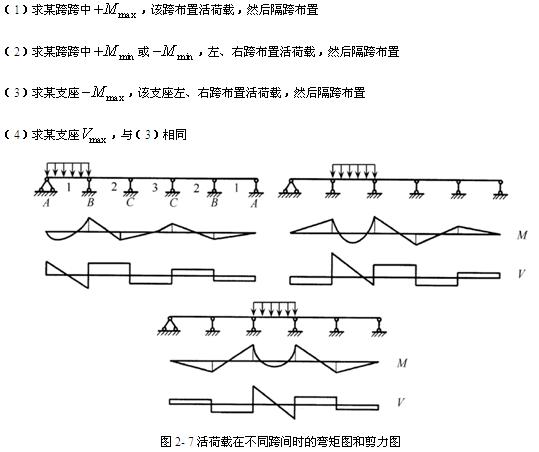

活荷载不利布置规律:

4、内力计算

连续梁在各种荷载作用下,可按一般结构力学方法计算内力。

对于等跨连续梁(或连续梁各跨跨度相差不超过10%),可由附表1查出相应的内力系数,利用下列公式计算跨内或支座截面的最大内力。

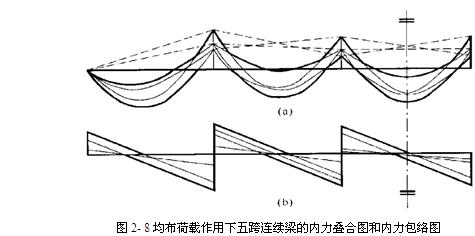

5、内力包络图

由内力叠合图形的外包线构成,它反映出各截面可能产生的最大内力值,是设计时选择截面和布置钢筋的依据。

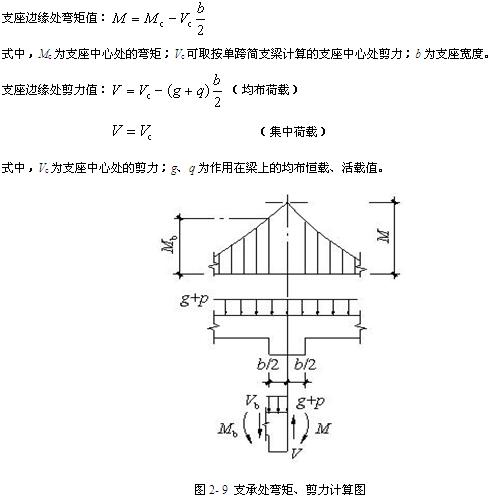

6、控制截面及其内力

控制截面:对受力钢筋计算其控制作用的截面

梁跨以内:包络图中正弯矩最大值(配正弯矩钢筋),负弯矩绝对值最大值(配负弯矩钢筋)

支座:支座边缘处负弯矩最大值

支座边缘处的内力值稍小于支座中心线处的,应进行修正

7、单向板肋梁楼盖按弹性理论设计步骤

(1) 平面布置

(2) 计算简图

(3) 内力计算,内力组合(内力包络图)

(4) 截面设计

(5)施工图

2.2.3 受弯构件塑性铰和结构内力重分布

按弹性理论计算内力存在的问题

(1) 内力计算与截面设计不协调

(2) 浪费材料

(3) 支座钢筋过密,施工质量不易保证

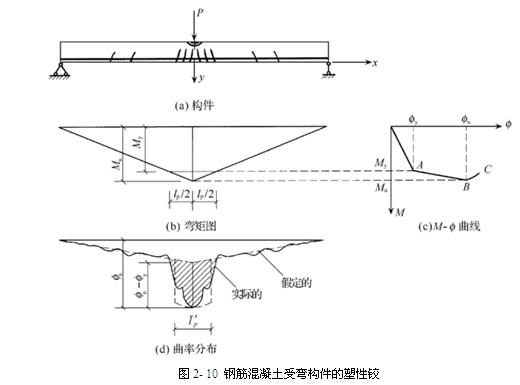

1、受弯构件塑性铰

(1) 塑性铰的形成

在钢筋屈服截面,从钢筋屈服到达到极限承载力,截面在外弯矩增加很小的情况下产生很大转动,表现得犹如一个能够转动的铰,称为"塑性铰"。

(2) 塑性转角及塑性铰的转动能力(plastic rotation capacity)

(3) 塑性铰的特点

① 塑性铰实际上具有一定长度,分析时可认为是一个截面;

② 塑性铰能承受定值弯矩,即截面的屈服弯矩;

③ 对于单筋受弯构件,塑性铰只能单向转动;

④ 塑性铰的转动能力有限。

2、超静定结构的塑性内力重分布

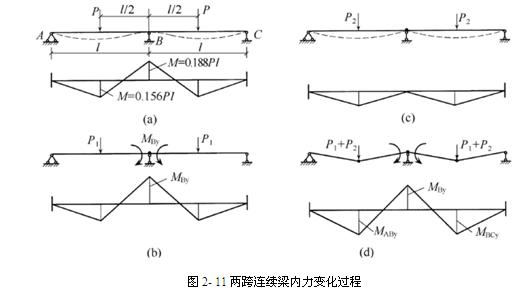

(1) 塑性内力重分布的过程 (以矩形等截面两跨连续梁为例)

(2) 产生塑性铰的条件:

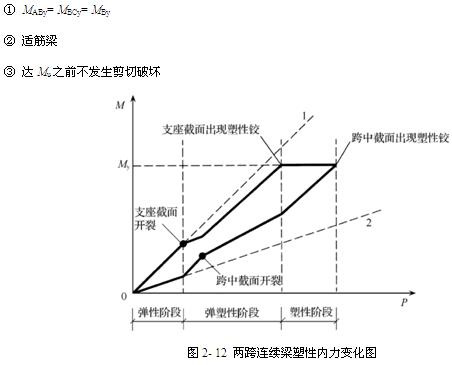

整个受力阶段可分为以下两个过程:

第一过程:裂缝出现~塑性铰形成以前,原因为裂缝的形成和开展。

第二过程:塑性铰形成以后,原因为塑性铰的转动。

塑性内力重分布的幅度

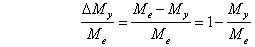

指截面弹性弯矩与该截面塑性铰所能负担弯矩的差值,通常以相对值表达:

(3) 塑性内力重分布的设计考虑

① "充分的内力重分布"

② "不充分的内力重分布"

③ 一个截面的屈服并不意味着结构破坏

④ 塑性铰截面不必考虑满足变形连续条件,必须满足平衡条件

⑤ 一般调整幅度不应超过25%

2.2.4 单向板肋梁楼盖按塑性理论方法计算结构内力

我国行业标准《钢筋混凝土连续梁和框架考虑内力重分布设计规程》(CECS51:93)主要推荐用弯矩调幅法计算钢筋混凝土连续梁、板和框架的内力

1、弯矩调幅法

对结构的弹性弯矩值和剪力值进行适当的调整,用以考虑结构因非弹性变形所引起的内力重分布

截面弯矩调整的幅度:

(6) 必须满足正常使用阶段变形及裂缝宽度的要求,在使用阶段不应出现塑性铰。

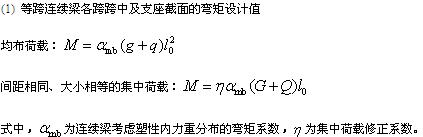

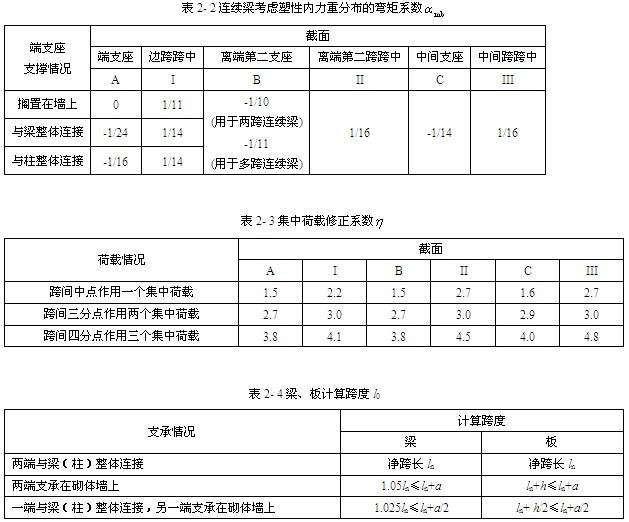

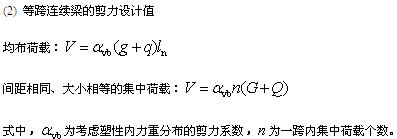

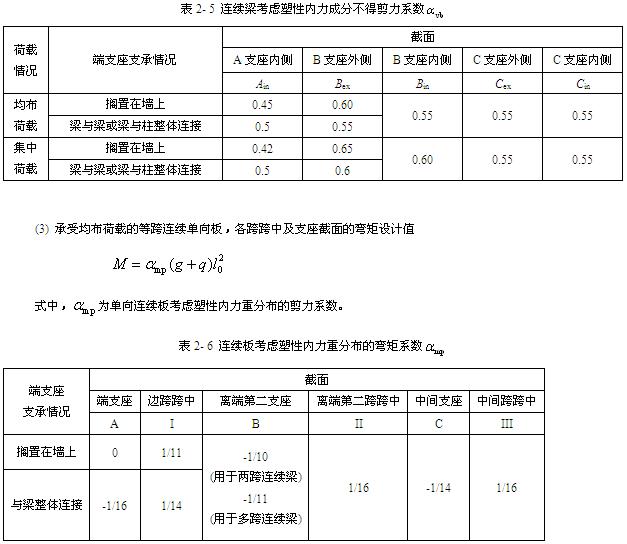

2、等跨连续梁、板控制截面内力的实用计算方法

3、按塑性理论计算内力中的几个问题说明

(1)梁、板计算跨度为两支座中心线之间的距离,按教材表2-3中规定取值;

(2)荷载及内力计算时,次梁对板、主梁对次梁的转动约束作用,以及活荷载的不利布置等因素,在按弯矩调幅法分析结构时均已考虑;

(3)塑性理论方法不适用于下列情况:

1)直接承受动力荷载作用的结构

2)轻质混凝土结构及其他特种混凝土结构

3)受侵蚀性气体或液体严重作用的结构

4)预应力混凝土结构和二次受力的叠合结构

2.2.5 单向板肋梁楼盖配筋计算及构造要求

1、板的配筋计算及构造要求

(1)配筋计算

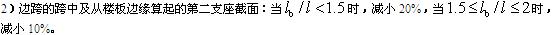

考虑板的拱作用效应,四周与梁整体连接的板区格,计算所得的弯矩值,可根据下列情况予以减少:

1)中间跨的跨中及中间支座截面:减少20%

3)角区格不应减少

上述规定适用于:单向板肋梁楼盖、双向板肋梁楼盖中的板,按弹性理论、按塑性理论计算所得的弯矩。

板可以按不配置箍筋的一般板类受弯构件进行斜截面受剪承载力

(2)配筋构造

1)受力钢筋

钢筋直径:受力钢筋一般采用I级钢筋,常用直径为6、8、10、12等。为便于施工架立,板面配筋宜采用较大直径的钢筋,支座承受负弯矩的上部钢筋直径不宜小于8mm。

钢筋间距:受力钢筋间距不小于70mm;当板厚h≤150mm,间距不应大于200mm;当板厚h>150mm时,间距不应大于1.5h,且不应大于250mm。

钢筋的构造措施:钢筋末端一般做成半圆弯钩(1级钢筋),但板的上部钢筋应做成直钩以便撑在模板上,这样在施工时有利于保持板的有效高度。下部伸人支座的钢筋至少要保留1/3跨内受力钢筋的截面面积,间距不得大于400mm。

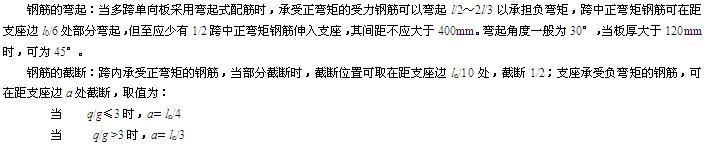

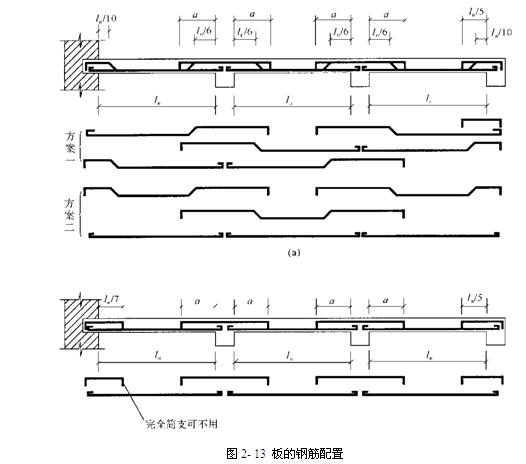

配筋方式:连续板中的受力钢筋可采用弯起式或分离式配筋。

2)构造钢筋

包括分布钢筋、嵌入承重墙内的板面构造钢筋、垂直于梁肋的板面构造钢筋、板的温度收缩钢筋。

2、次梁的配筋计算及构造要求

(1)正截面受弯承载力计算

(2)斜截面受剪承载力计算

(3)受力钢筋的弯起和截断

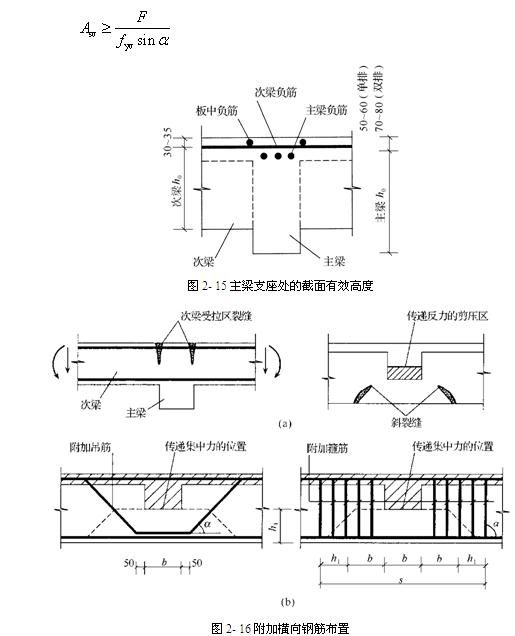

3、主梁的配筋计算及构造要求

(1)正截面受弯承载力计算

(2)斜截面受剪承载力计算

(3)受力钢筋的弯起和截断

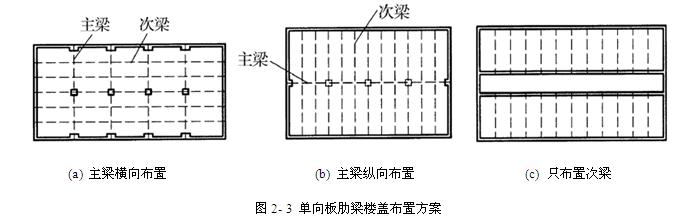

(4)附加横向钢筋

附加箍筋(优先采用)或附加吊筋