第五节 水平荷载作用下框架结构内力的近似计算

水平荷载作用下框架结构的内力和侧移可用结构力学方法计算,常用的近似算法有迭代法、反弯点法、D值法和门架法等。

4.5.1 水平荷载作用下框架结构的受力及变形特点

框架结构在水平荷载(如风载、水平地震)作用下,一般都可等效为受节点水平力的作用。

水平荷载作用下的框架结构内力计算的关键是:一是确定层间剪力在各柱间的分配,二是确定各柱反弯点的位置。

4.5.2 反弯点法

1、关键问题

确定各柱内的剪力及反弯点的位置

求各柱的柱端弯矩

由节点平衡条件求梁端弯矩及整个框架结构的其他内力

2、反弯点法基本假定

1)假定各柱上下端都不发生角位移,即除底层外各层上、下柱两端转角相同。(梁柱刚度比假定为无限大)

2)在确定反弯点的位置时,假定除底层柱以外,各层柱的反弯点位于层高的中点;对于底层柱则假定其反弯点为具支座2/3层高处。

3)梁端弯矩由节点平衡条件求出,按节点左右梁的线刚度进行分配。

4)不考虑框架横梁的轴向变形。

3、反弯点法的缺陷

房屋层数较多时,通常柱截面较大,梁柱线刚度之比也就较小,结点转角较大,用反弯点法计算的内力误差较大。

应采用即D值法计算水平荷载下框架的内力。

4.5.3 D值法

D值法为改进后的反弯点法,是对柱的抗侧刚度和柱的反弯点位置进行修正后计算框架内力的一种方法。D值法适用于梁柱线刚度比小于3的框架结构,高层结构和有抗震要求的框架结构。 1、层间剪力在各柱间的分配

柱端剪力计算公式为:

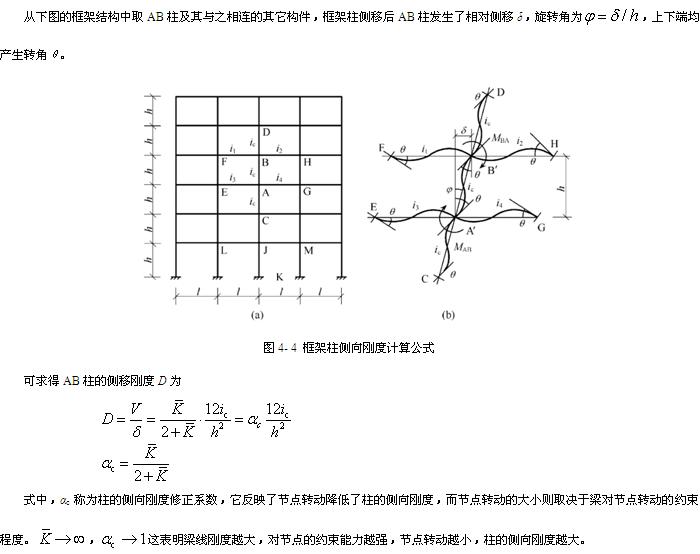

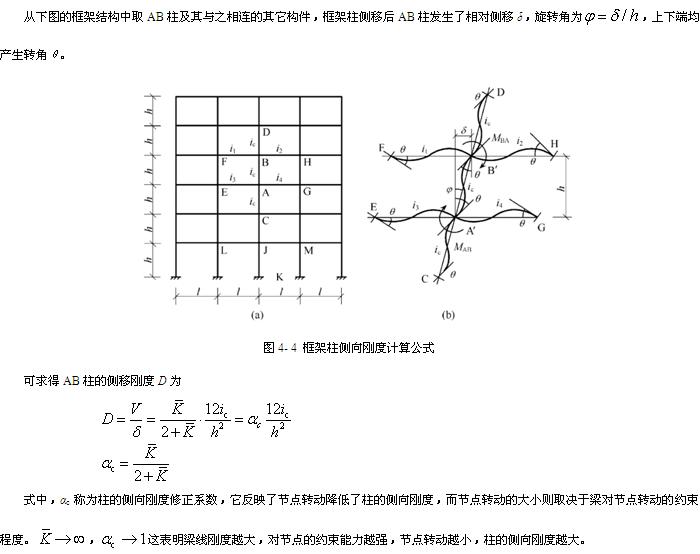

2、框架柱的侧向刚度——D值

(1)一般规则框架中的柱刚度

规则框架是指各层层高、各跨跨度和各层柱线刚度分别相等的框架。

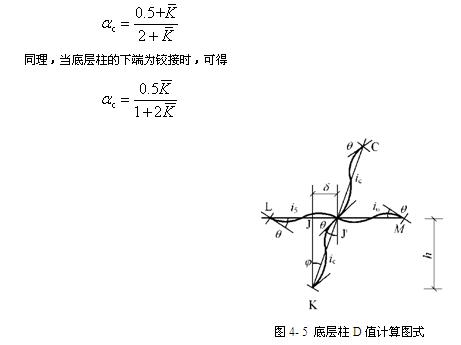

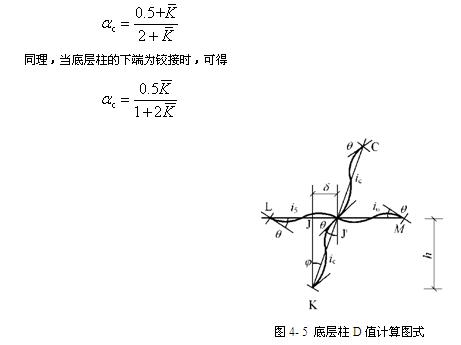

现讨论底层柱的D值。

(2)柱高不等及有夹层的柱

3、柱的反弯点高度yh

柱的反弯点高度yh是柱中反弯点至柱下端的距离,其中y称为反弯点高度比,在单层框架中,反弯点高度比y主要与梁柱线刚度比有关。

4.5.4 门架法

门架法是国际上通用的计算框架在水平荷载作用下的内力的近似方法。

相比较于反弯点法和D值法,该方法更为简单,可以在不预知构件线刚度的情况下,进行计算。

1、计算思路

该方法计算思路与反弯点法、D值法一样:

(1)确定框架柱反弯点高度;

(2)计算框架柱反弯点处的水平剪力;

(3)计算每层框架柱的柱端弯矩;

(4)利用节点弯矩平衡计算梁端弯矩。

2、基本假定

(1)梁柱的反弯点高度处于它们的中点处;

(2)柱反弯点的剪力值按各柱承载面积进行分配。

3、计算步骤

(1)画出框架结构计算简图,并在各层柱反弯点处标出该层水平总剪力;

(2)求顶层各柱剪力;

(3)计算顶层各柱弯矩;

(4)计算顶层各梁弯矩;

(5)计算顶层各梁剪力;

(6)重复以上各步骤,由上至下,依次求得各层梁、柱内力。

4.5.5 框架结构侧移的近似计算

水平荷载作用下框架结构的侧移,它可以看作由梁、柱弯曲变形引起的侧移和由柱轴向变形引起的侧移的叠加。前者是由水平荷载产生的层间剪力引起的,后者主要是由水平荷载产生的倾覆力矩引起的。

1、梁、柱弯曲变形引起的侧移

2、柱轴向变形引起的侧移

4.5.6 框架结构的水平位移控制

框架结构的侧向刚度过小,水平位移过大,将影响正常使用;侧向刚度过大,水平位移过小,虽满足使用要求,但不满足经济性要求。因此,框架结构的侧向刚度宜合适,一般以使结构满足层间位移限值为宜。

我国《高层规程》规定,按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比Δu/h宜小于其限值[Δu/h],即:

Δu/h ≤ [Δu/h]

式中,[Δu/h]表示层间位移角限值,对框架结构取1/550;h为层高。

由于变形验算属正常使用极限状态的验算,所以计算Δu时,各作用分项系数均应采用1.0,混凝土结构构件的截面刚度可采用弹性刚度。另外,楼层层间最大位移Δu以楼层最大的水平位移差计算,不扣除整体弯曲变形。

4.5.1 水平荷载作用下框架结构的受力及变形特点

框架结构在水平荷载(如风载、水平地震)作用下,一般都可等效为受节点水平力的作用。

水平荷载作用下的框架结构内力计算的关键是:一是确定层间剪力在各柱间的分配,二是确定各柱反弯点的位置。

4.5.2 反弯点法

1、关键问题

确定各柱内的剪力及反弯点的位置

求各柱的柱端弯矩

由节点平衡条件求梁端弯矩及整个框架结构的其他内力

2、反弯点法基本假定

1)假定各柱上下端都不发生角位移,即除底层外各层上、下柱两端转角相同。(梁柱刚度比假定为无限大)

2)在确定反弯点的位置时,假定除底层柱以外,各层柱的反弯点位于层高的中点;对于底层柱则假定其反弯点为具支座2/3层高处。

3)梁端弯矩由节点平衡条件求出,按节点左右梁的线刚度进行分配。

4)不考虑框架横梁的轴向变形。

3、反弯点法的缺陷

房屋层数较多时,通常柱截面较大,梁柱线刚度之比也就较小,结点转角较大,用反弯点法计算的内力误差较大。

应采用即D值法计算水平荷载下框架的内力。

4.5.3 D值法

D值法为改进后的反弯点法,是对柱的抗侧刚度和柱的反弯点位置进行修正后计算框架内力的一种方法。D值法适用于梁柱线刚度比小于3的框架结构,高层结构和有抗震要求的框架结构。 1、层间剪力在各柱间的分配

柱端剪力计算公式为:

2、框架柱的侧向刚度——D值

(1)一般规则框架中的柱刚度

规则框架是指各层层高、各跨跨度和各层柱线刚度分别相等的框架。

现讨论底层柱的D值。

(2)柱高不等及有夹层的柱

3、柱的反弯点高度yh

柱的反弯点高度yh是柱中反弯点至柱下端的距离,其中y称为反弯点高度比,在单层框架中,反弯点高度比y主要与梁柱线刚度比有关。

4.5.4 门架法

门架法是国际上通用的计算框架在水平荷载作用下的内力的近似方法。

相比较于反弯点法和D值法,该方法更为简单,可以在不预知构件线刚度的情况下,进行计算。

1、计算思路

该方法计算思路与反弯点法、D值法一样:

(1)确定框架柱反弯点高度;

(2)计算框架柱反弯点处的水平剪力;

(3)计算每层框架柱的柱端弯矩;

(4)利用节点弯矩平衡计算梁端弯矩。

2、基本假定

(1)梁柱的反弯点高度处于它们的中点处;

(2)柱反弯点的剪力值按各柱承载面积进行分配。

3、计算步骤

(1)画出框架结构计算简图,并在各层柱反弯点处标出该层水平总剪力;

(2)求顶层各柱剪力;

(3)计算顶层各柱弯矩;

(4)计算顶层各梁弯矩;

(5)计算顶层各梁剪力;

(6)重复以上各步骤,由上至下,依次求得各层梁、柱内力。

4.5.5 框架结构侧移的近似计算

水平荷载作用下框架结构的侧移,它可以看作由梁、柱弯曲变形引起的侧移和由柱轴向变形引起的侧移的叠加。前者是由水平荷载产生的层间剪力引起的,后者主要是由水平荷载产生的倾覆力矩引起的。

1、梁、柱弯曲变形引起的侧移

2、柱轴向变形引起的侧移

4.5.6 框架结构的水平位移控制

框架结构的侧向刚度过小,水平位移过大,将影响正常使用;侧向刚度过大,水平位移过小,虽满足使用要求,但不满足经济性要求。因此,框架结构的侧向刚度宜合适,一般以使结构满足层间位移限值为宜。

我国《高层规程》规定,按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比Δu/h宜小于其限值[Δu/h],即:

Δu/h ≤ [Δu/h]

式中,[Δu/h]表示层间位移角限值,对框架结构取1/550;h为层高。

由于变形验算属正常使用极限状态的验算,所以计算Δu时,各作用分项系数均应采用1.0,混凝土结构构件的截面刚度可采用弹性刚度。另外,楼层层间最大位移Δu以楼层最大的水平位移差计算,不扣除整体弯曲变形。